Le nerf de la guerre : image et pouvoir dans l’Amérique contemporaine

Mise au point sur les stratégies du discours dominant au cinéma et à la télévision

Propagande : le mot est lâché, tel un sésame propre à expier cette horreur médiatique dont nous sommes les victimes consentantes. Instrument de dissimulation dans les périodes de désordre, voile apposé sur le visage de cet Autre qu’on ne veut regarder, elle conditionne les stratégies de domination que la télévision porte à leur comble. Il est temps de faire le point sur cette notion mal comprise pour, enfin, appréhender l’Image avec raison.

Propagande : le mot est lâché, tel un sésame propre à expier cette horreur médiatique dont nous sommes les victimes consentantes. Instrument de dissimulation dans les périodes de désordre, voile apposé sur le visage de cet Autre qu’on ne veut regarder, elle conditionne les stratégies de domination que la télévision porte à leur comble. Il est temps de faire le point sur cette notion mal comprise pour, enfin, appréhender l’Image avec raison.

La communication est une notion assez dense et complexe pour susciter bon nombre de théories qui doivent autant leurs fondations à la sociologie qu’à la philosophie, entre autres domaines. La communication de type médiatique désigne, elle, non seulement les pratiques liées à un secteur économique (les médias) mais aussi, par extension, les processus dont s’inspirent d’autres groupes, politiques ou industriels.

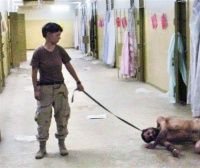

La fameuse affaire des photos des prisonniers irakiens et les débats soulevés dans la presse par le dernier film de Michael Moore, Fahrenheit 9/11, nous incitent à nous interroger à nouveau sur les rapports de pouvoir établis aujourd’hui par les processus communicationnels. La domination d’un être sur un autre, d’un système de pensée sur un autre ou d’une nation sur une autre repose notamment sur la transmission de l’information. On a assez répété le dogme suivant : "qui détient l’information détient le pouvoir". Certes, mais l’énoncé doit être nuancé, car l’information n’est rien si l’on ne sait s’en servir, si l’on ne sait en contrôler les implications. Il ne s’agit donc pas uniquement de contrôler l’information, mais également de contrôler l’appareil de diffusion de l’information, donc les moyens de la mise en forme de l’information.

Cette communication peut aujourd’hui se concevoir selon deux objectifs : la communication comme médiation d’un phénomène ou de l’action d’un groupe, d’une entreprise, d’un gouvernement (donc la simple "mise au courant") ; la communication pour elle-même qui, parce qu’elle est manipulée dans cette intention, constitue l’élément fondateur d’une relation de domination. Dans le deuxième cas, elle nous donne à comprendre le monde selon un schéma bien précis qui ne se rapporte pas nécessairement à une réalité quelconque mais cherche à instaurer un système de pensée qui légitime des actions visant à le renforcer. Ce schéma, c’est par exemple l’opposition axe du Bien/axe du Mal de l’administration Bush qui supplante l’ancien monde de la guerre froide. Le monde étant schématiquement coupé en deux, les systèmes de valeurs deviennent aisément identifiables et la prise de position théoriquement sans ambiguïté. Toute opposition ou velléité de contestation, même minime, peut être apparentée à un manque de patriotisme, voire à de la trahison.

La communication politique ne peut pas être envisagée de la même manière si le pays concerné connaît une situation de conflit. Lorsqu’on parle de la politique américaine en Irak ces jours-ci (qu’il s’agisse des médias ou de trublions indépendants comme Michael Moore), on évoque une manipulation de l’image et des faits. Ce qui n’est pas faux du tout. Mais les circonstances actuelles changent nécessairement la donne. Quand le pays se considère en guerre, ou qu’il gère l’après-guerre de manière chaotique comme en ce moment, alors les médias s’enrôlent d’eux-mêmes dans la machine propagandiste. Il est absurde de penser le système médiatique d’un pays en guerre selon des termes qui ne s’appliquent qu’aux temps de paix (impartialité, recherche d’une certaine objectivité, discours critique envers les abus du pouvoir) alors que celui-ci est dans une situation de conflit international. La propagande permet d’identifier la partie militairement dominante (c’est-à-dire le commanditaire du message) mais également d’en consolider l’action.

La communication politique ne peut pas être envisagée de la même manière si le pays concerné connaît une situation de conflit. Lorsqu’on parle de la politique américaine en Irak ces jours-ci (qu’il s’agisse des médias ou de trublions indépendants comme Michael Moore), on évoque une manipulation de l’image et des faits. Ce qui n’est pas faux du tout. Mais les circonstances actuelles changent nécessairement la donne. Quand le pays se considère en guerre, ou qu’il gère l’après-guerre de manière chaotique comme en ce moment, alors les médias s’enrôlent d’eux-mêmes dans la machine propagandiste. Il est absurde de penser le système médiatique d’un pays en guerre selon des termes qui ne s’appliquent qu’aux temps de paix (impartialité, recherche d’une certaine objectivité, discours critique envers les abus du pouvoir) alors que celui-ci est dans une situation de conflit international. La propagande permet d’identifier la partie militairement dominante (c’est-à-dire le commanditaire du message) mais également d’en consolider l’action.

La propagande est donc cette forme extrême de communication tout à fait passionnante qui aurait tendance à revenir en force. Elle appartient à cette catégorie de la communication qui ne s’adresse qu’à elle-même, car elle fonctionne en circuit fermé. Elle ne se réfère qu’au système de représentation qu’elle a mis en place, indépendamment des faits avérés, de toute réalité sociale ou guerrière. Mais cette notion est souvent galvaudée. Il est risqué d’amalgamer, par exemple, la propagande et la désinformation, car non seulement cela ne nous permet pas d’expliquer convenablement l’un ou l’autre de ces concepts, mais en plus une telle confusion entrave sérieusement la compréhension des processus communicationnels à l’œuvre. La désinformation peut être le fait de n’importe quel groupe ou individu disposant d’un moyen de communication quelconque : un film, un titre de presse même marginal par exemple, mais surtout Internet, qui permet à chacun d’exprimer ses opinions, voire de les substituer aux faits officiels et qui ne saurait constituer un seul et unique moyen d’information. La désinformation reste un processus fragile, qui ne saurait s’imposer que dans le cadre de l’espace public et devrait malgré tout se confronter à des théories et idéologies différentes. Par ailleurs, elle ne fait pas illusion très longtemps.

La désinformation n’est donc qu’un aspect marginal de la propagande. La propagande, elle, se passe tout à fait de l’espace public comme plate-forme de débats et vise à la globalité dans son appréhension du monde, quand la désinformation ne peut faire qu’introduire le doute. Une étude des films produits en URSS à partir des années 1920 et en Allemagne nazie dès les années 1930 permet de saisir avec davantage de lucidité les processus à l’œuvre dans les images fournies aujourd’hui par l’armée américaine lors des conflits qui l’impliquent. Lénine avait très tôt compris les enjeux de la propagande audiovisuelle : c’était le meilleur moyen de toucher efficacement une population analphabète. Encore aujourd’hui, elle permet de toucher les populations par-delà les frontières, sans distinction de langues, voire, encore, de hiérarchie entre lettrés et illettrés.

La désinformation n’est donc qu’un aspect marginal de la propagande. La propagande, elle, se passe tout à fait de l’espace public comme plate-forme de débats et vise à la globalité dans son appréhension du monde, quand la désinformation ne peut faire qu’introduire le doute. Une étude des films produits en URSS à partir des années 1920 et en Allemagne nazie dès les années 1930 permet de saisir avec davantage de lucidité les processus à l’œuvre dans les images fournies aujourd’hui par l’armée américaine lors des conflits qui l’impliquent. Lénine avait très tôt compris les enjeux de la propagande audiovisuelle : c’était le meilleur moyen de toucher efficacement une population analphabète. Encore aujourd’hui, elle permet de toucher les populations par-delà les frontières, sans distinction de langues, voire, encore, de hiérarchie entre lettrés et illettrés.

Je me trouvais aux USA au moment de la guerre en Afghanistan et j’avais été surpris par l’absence d’images "choc" sur le conflit. Cela me rappelait les pages d’un critique de cinéma, Serge Daney, sur les films de propagande nazie de la fin de la guerre : "Ce qui frappe dans la plupart de ces films, c’est qu’il semble qu’il n’y ait pour eux plus personne à convaincre, ni plus personne à combattre. Paradoxalement, on peut dire que la propagande y est à la fois généralisée et à son point zéro. L’idéologie n’y est pas envahissante et le débat d’idées inexistant. On se surprend plutôt à bâiller au morne défilé d’images qui n’ont pas de contrechamp, d’armées qui ne rencontrent pas d’ennemi, d’arguments qui ne prennent place dans aucune polémique. Le plus terrifiant dans ces films nazis ne réside pas tant dans l’énormité de leurs mensonges, leur mauvaise foi ou leurs interprétations délirantes, c’est la disparition de tout autre."

Que nous dit cette conception de la propagande ? Que le but ultime du processus est bel et bien la disparition, dans son énoncé, de tout discours ou de tout être qui ne cadre pas avec ses préceptes. Les images ternes d’Afghanistan étaient peut-être le signal d’un blocage américain envers l’image de la mort au combat, signal qui avait peut-être été donné lors du débarquement à Mogadiscio (cf. Black Hawk Down), quand le cadavre d’un soldat avait été traîné par une jeep devant les caméras de télévision. En tous les cas, cette conception nous laisse penser ceci : si la réalité de la guerre disparaît, à tout le moins la réalité de sa représentation, alors il ne s’agit même plus de fantasmer sur une hypothétique "guerre propre" (on parvient à nous faire croire à une guerre sans la montrer : elle pourrait tout à fait avoir été inventée), mais d’un tout autre réseau de données. Film et guerre sont sur des terrains qui ne se recoupent plus.

Que nous dit cette conception de la propagande ? Que le but ultime du processus est bel et bien la disparition, dans son énoncé, de tout discours ou de tout être qui ne cadre pas avec ses préceptes. Les images ternes d’Afghanistan étaient peut-être le signal d’un blocage américain envers l’image de la mort au combat, signal qui avait peut-être été donné lors du débarquement à Mogadiscio (cf. Black Hawk Down), quand le cadavre d’un soldat avait été traîné par une jeep devant les caméras de télévision. En tous les cas, cette conception nous laisse penser ceci : si la réalité de la guerre disparaît, à tout le moins la réalité de sa représentation, alors il ne s’agit même plus de fantasmer sur une hypothétique "guerre propre" (on parvient à nous faire croire à une guerre sans la montrer : elle pourrait tout à fait avoir été inventée), mais d’un tout autre réseau de données. Film et guerre sont sur des terrains qui ne se recoupent plus.

La rhétorique propagandiste est purement positive : l’éloge du système de valeurs ne s’élabore jamais en réaction par rapport à un autre, il ne montre que lui-même, opère un nettoyage par le vide autour de lui. Il s’affirme comme seul système de représentation possible. Il s’agit d’un choix idéologique par défaut en un sens. Un seul système de valeurs perdure, dans le contexte proposé. Dans un autre registre, la publicité consiste à montrer (au moins) deux systèmes de valeurs opposés. D’un côté la lessive Machin, de l’autre la lessive Truc. Deux affiches l’une en face de l’autre dans le métro. Un choix réel est donné, qui ne peut s’affirmer que dans un cadre exclusivement démocratique. Toute autre circonstance que l’état démocratique implique que la rhétorique propagandiste se substitue à la rhétorique publicitaire.

La publicité investit l’espace public, la propagande cherche à en prendre le contrôle. La publicité se sert de l’espace public, la propagande se tourne contre lui. Le principe de la publicité vise à la conviction des masses, dans une logique de consommation. La propagande vise au contrôle social, à éradiquer toute forme de représentation sociale et politique qui ne cadre pas avec les énoncés du son discours. Elle procède par simple retrait de tout élément contestataire et est par là fondamentalement économe, alors que la publicité fonctionne clairement par la surenchère.

Ce traitement de l’image aujourd’hui, qui n’a rien de nouveau puisqu’on utilise les mêmes recettes qu’il y a 60 ans, conditionne néanmoins un rapport nouveau entre le commanditaire du message et son destinataire, qui fait du processus communicationnel une réalité virtuelle coupée de la réalité du terrain. Mais c’est justement au niveau de cette virtualité que se jouent désormais la plupart des batailles, la nouveauté du discours et la hiérarchie entre les pays. Serge Daney à nouveau, dans un article paru juste après la guerre du Golfe, en 1992 :

Ce traitement de l’image aujourd’hui, qui n’a rien de nouveau puisqu’on utilise les mêmes recettes qu’il y a 60 ans, conditionne néanmoins un rapport nouveau entre le commanditaire du message et son destinataire, qui fait du processus communicationnel une réalité virtuelle coupée de la réalité du terrain. Mais c’est justement au niveau de cette virtualité que se jouent désormais la plupart des batailles, la nouveauté du discours et la hiérarchie entre les pays. Serge Daney à nouveau, dans un article paru juste après la guerre du Golfe, en 1992 :

"Nous avons assisté à un face-à-face incroyable entre deux façons de ne pas faire l’image (comme on dit : ne pas faire de vagues). Une façon assez inattendue (l’irakienne) et une façon très inattendue (l’américaine). Pendant des années, les Irakiens ont dépensé beaucoup d’argent et d’énergie à essayer d’acheter tous les intellectuels arabes du monde entier. Ca n’a pas dû marcher puisque, au moment d’apparaître sur la scène médiatique internationale, ils ont renoncé à donner de l’Etat-nation irakien quelque image que ce soit. Mais de l’autre côté, en face, il faut croire que les Américains sont eux aussi en panne d’image de l’Amérique puisqu’ils ont décidé de faire (et de gagner) cette guerre en en gommant simultanément les traces. La coproduction Bush / Saddam pour occulter toute image de l’Irak et des Irakiens a donc parfaitement réussi.

"En un sens, tout se passe comme si les Irakiens étaient passés sous la ligne de l’image et comme si les Américains étaient passés au-dessus. Et cette ligne, c’est celle de l’altérité. C’est l’autre en tant que, si méchant soit-il, il est encore visible. C’est le visage qui, en dernière analyse, le fait exister comme autre visible."

Parallèlement à la disparition du visage de l’Ennemi on constate la disparition du visage de l’Irak. D’une certaine manière, si une intervention considérée comme illégale peut aujourd’hui se faire aussi facilement (car ce fut facile, malgré une pseudo-bataille devant l’ONU), c’est parce que depuis 10 ans et la fin de la guerre du Golfe, l’Irak n’avait pas réussi à regagner ce visage qu’il avait perdu. Or l’image que donne un pays de lui-même est une donnée essentielle de sa réussite, de sa performance. La communication est un processus permanent, quelque chose comme un approvisionnement informatif régulier (sur un pays par exemple) qui nous permettrait, de temps à autre, quand on voudrait, de "prendre des nouvelles" de ce pays.

L’image d’un pays, au niveau interne, participe de la vision que les habitants peuvent avoir d’eux-mêmes, instaure un processus de construction solidaire de la nation par le biais d’une sorte de "fierté nationale" ; au niveau externe, elle détermine la capacité du pays à donner des preuves qu’il existe toujours bel et bien, sa capacité à indiquer ses réalités sociales, politiques et culturelles, à actualiser la vision que les observateurs extérieurs en ont. Pour prendre un exemple assez évident, l’Afrique, elle, n’existe plus sur le plan de l’Image. D’abord parce que la tradition orale, toujours très présente, l’a rattrapée. Ensuite parce que le continent n’a pas su renouveler son cinéma, ni exporter sa production télévisée (pourtant assez florissante). Les nouveaux modes de communication politique (au sens large du terme), auxquels l’Afrique n’a pas su s’adapter, non seulement la retiennent dans un état de progrès très faible, mais en font également la cible privilégiée d’acteurs internationaux qui, eux, maîtrisent ces nouveaux outils.

L’objectif du présent dossier est de cerner la manière dont certains cinéastes américains ont envisagé la relation de l’image au monde jusqu’à aujourd’hui. Le monde politique, les médias et la guerre fondent la matière de leur réflexion sur le statut protéiforme et complexe de l’image. La peur grandissante de la manipulation, à laquelle le grand public semble se vouer, n’exclut pas l’abandon aux facilités de la société du spectacle. Acteur, observateur, provocateur : telles sont les fonctions dont les cinéastes, même issus de Hollywood, peuvent implicitement se charger.

Pour Michael Moore, réalisateur "palmedorisé" de Fahrenheit 9/11, les images ne sont qu’une arme dont le pouvoir de révélation est amené à en dissimuler le pouvoir de réflexion. Le réalisateur pervertit le genre documentaire pour réduire les grandes lignes de fracture du monde moderne à quelques symboles anecdotiques, au centre desquels gravite la figure présidentielle.

A l’inverse, Ridley Scott, dans Black Hawk Down, prend les choses par le petit bout de la lorgnette (l’intervention en Somalie) afin de révéler, à travers le comportement des soldats, la complexité d’un conflit qui les dépasse. Le point de vue, notion ignorée chez Michael Moore, prend ici une ampleur fascinante, quand, en filmant à travers les yeux du soldat qui tire, Scott responsabilise autant l’acte de filmer que celui de tuer .

La quête journalistique est le grand sujet d’Oliver Stone, cinéaste avide de scoops mais conscient que sa recherche de "l’image vraie" perd de sa netteté face à l’accumulation des points de vue et des preuves (par l’image). Stone choisit, lui, d’avoir recours à l’image fictionnelle pour extorquer à l’image d’archive originelle une vérité qui se dérobe sans cesse (Qui a vraiment tué Kennedy ? Qui était vraiment Nixon ?). Le symbole, chez lui, ne mène pas à la Vérité : il n’existe qu’une vérité du symbole même.

Seul objet d’étude télévisuel de ce dossier, la série 24 est une entreprise audacieuse, qui assimile le médium dont elle dépend à un système de surveillance global de la société dont ses personnages seraient les victimes, avant de s’en faire les instigateurs. La deuxième saison analyse avec force et sans fard le pouvoir des images et leur incursion dans le domaine du politique.

(A venir) Francis Ford Coppola, avec Apocalypse Now, a livré l’une des réflexions les plus passionnantes sur le lien entre le spectacle et la guerre : celle du Vietnam (mais cela pourrait être n’importe quelle guerre) devient le lieu de croisement de tous les points de vue, mainstream et marginal, impérial et tiers-mondiste, américain et européen, civilisé et barbare. La guerre et ses grands moyens (visuels) disparaissent littéralement dans les ténèbres à mesure que les hommes effectuent leur retour au stade tribal. Apocalypse Now est, dans tous les sens, un film sur le mythe, donc sur l’image.

par Guilhem Cottet

Article mis en ligne le 29 août 2006

Légendes des images :

![]() Photogramme prélevé sur la retransmission télévisée des auditions relatives à la fameuse "affaire des couveuses", mensonge planifié par les diplomates américains et koweïtiens afin de précipiter l’engagement dans le conflit du Golfe en 1990.

Photogramme prélevé sur la retransmission télévisée des auditions relatives à la fameuse "affaire des couveuses", mensonge planifié par les diplomates américains et koweïtiens afin de précipiter l’engagement dans le conflit du Golfe en 1990.

![]() Célèbre affiche de propagande soviétique.

Célèbre affiche de propagande soviétique.

![]() Serge Daney.

Serge Daney.

![]() Une des photos ayant permis de mettre à jour le scandale de la prison d’Abou Ghraib, lors de la guerre d’Irak, en 2004.

Une des photos ayant permis de mettre à jour le scandale de la prison d’Abou Ghraib, lors de la guerre d’Irak, en 2004.