Artistes

Le chat du rabbin : la bar-mitsva

Les conversations d’un chat particulièrement insolent !

Quel chat étrange qui a dévoré un perroquet, et qui, depuis, a reçu le don de la parole. Tout a ainsi commencé, par un événement insolite au milieu d’un univers paisible, tissé de philosophie et de théologie. C’est une fable aux senteurs douces, qui ressemblerait à une discussion dans une grande salle remplie d’ombres.

Quel chat étrange qui a dévoré un perroquet, et qui, depuis, a reçu le don de la parole. Tout a ainsi commencé, par un événement insolite au milieu d’un univers paisible, tissé de philosophie et de théologie. C’est une fable aux senteurs douces, qui ressemblerait à une discussion dans une grande salle remplie d’ombres.

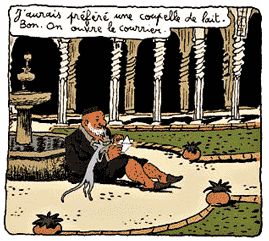

C’est un chat comme il y en a tant d’autres, qui sommeille au soleil le jour, et hante les toits du quartier juif d’Alger la nuit. C’est le chat du rabbin, qui aime que sa maîtresse, la très jolie fille du rabbin, soit près de lui pour qu’il puisse la réconforter avec son regard.

Il y a aussi un perroquet, qui pérore à tord et à travers. La fille du rabbin résume bien la situation en disant que la vie fait mal les choses puisque le perroquet parle tout le temps alors qu’il n’a rien à raconter, et que le chat, qui passe ses nuits à contempler la ville, n’a pas la parole pour raconter tout ce qu’il voit.

Il y a aussi un perroquet, qui pérore à tord et à travers. La fille du rabbin résume bien la situation en disant que la vie fait mal les choses puisque le perroquet parle tout le temps alors qu’il n’a rien à raconter, et que le chat, qui passe ses nuits à contempler la ville, n’a pas la parole pour raconter tout ce qu’il voit.

Et ce qui devait arriver survint : le chat reçut la parole en dévorant le perroquet. Dès lors, bien des questions surgirent...

De l’insolence d’un chat !

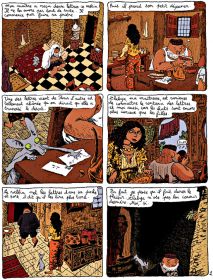

Loin de se contenter d’être un chat comme il faut, discret et poli ; ce chat se sert de sa langue pour contrarier, contredire, user de mauvaise foi, ou encore dire la vérité quand tous prétendent la taire.

Le rabbin éloigne cette créature, qui parle alors qu’elle devrait miauler, de sa fille. C’est le drame pour le chat, qui décide alors de devenir un bon chat juif pour être admis auprès de la fille du rabbin. Il demande alors à faire sa bar-mitsva.

Mais au lieu de se montrer un simple chat docile, celui-ci cherche à contredire son rabbin, ou encore à mettre en lumière les insuffisances dans les raisonnements du maître du rabbin. Cette attitude est celle du bon juif, qui doit chercher à argumenter à dépasser les enseignements. Mais il est aussi corrosif, car il utilise le langage pour mentir, ce que le bon juif ne doit pas faire.

Cet élève rétif donne bien du mal au rabbin, qui finit par l’admettre à nouveau au côté de sa fille, à la condition qu’il ne parle plus. Comme quoi, quand des gens ont quelque chose à raconter, on préfère souvent qu’ils se taisent.

Le chat et son maître

Le duo formé par le chat et le rabbin est remarquable. Le premier est incisif, rationnel, menant des argumentations carrées et souvent extrêmes. Le second au contraire est doux, cherche à promouvoir l’amour et l’harmonie. Il professe les vérités simples de la vie quand le chat affirme son libre-arbitre et son mauvais caractère.

Le duo formé par le chat et le rabbin est remarquable. Le premier est incisif, rationnel, menant des argumentations carrées et souvent extrêmes. Le second au contraire est doux, cherche à promouvoir l’amour et l’harmonie. Il professe les vérités simples de la vie quand le chat affirme son libre-arbitre et son mauvais caractère.

La relation entre ces deux personnages, que bien des choses séparent, mais qu’une sincère amitié unit, fait tout le sel de l’histoire. Au premier abord, on pourrait penser que le chat est parole de vérité, venu bousculer l’hypocrisie des hommes. Mais le chat du rabbin est bien plus que cela. C’est l’addition de ces deux visions du monde différentes, qui tout à la fois s’opposent et se rejoignent. Ce qui construit peu à peu un chemin, non pas vers la vérité, mais vers plus de compréhension. C’est ce dialogue qui conduit le rabbin à accepter que le chat reste près de sa fille même si c’est un chat qui parle. C’est aussi cette longue discussion qui fait que le chat accepte de se taire face aux autres personnes que le rabbin.

Une fable philosophique

Il s’agit bien d’un monde de symboles et d’enseignements. Les vertus de la contradiction et de la critique sont maintes fois répétées, mais elles sont surtout superbement illustrées par la relation entre le rabbin et son chat.

Le choix du chat comme interlocuteur situe aussitôt l’histoire dans le domaine de la fable. Et pourtant, il s’agit juste d’un élément fantastique isolé, qui focalise autour de lui l’attention, permettant de donner à l’histoire une saveur qu’une simple confrontation entre les hommes n’aurait pas. En effet, le chat est novice dans le domaine de la parole, il en explore les possibilités, en examine les aspects négatifs autant que positifs. Sfar utilise une recette bien connue, celle qui consiste à donner à l’élément animal la parole à la place de l’humain. Mais où il ne fait pas qu’emprunter les voies d’un Jean de la Fontaine ou d’autres fabulistes, c’est en conférant à ce don de la parole au chat une nature extraordinaire. Du coup, à mi chemin entre les personnages des contes philosophies voltairiens et les figures de La Fontaine, le chat du rabbin est dans ce premier volume tout à la fois ingénu et moraliste.

Mais ce n’est pas tout, ce chat qui parle est le symbole de l’étranger par excellence. Pour le rabbin, un animal qui parle est un élément qui déroge à son univers : c’est l’incompréhensible. D’ailleurs la réaction du maître du rabbin est éloquente à cet égard : il déclare qu’il faut noyer ce chat qui parle. Le rabbin lui aussi est décontenancé, et perçoit d’abord ce chat loquace comme un danger, puisqu’il l’éloigne de sa fille. Puis, peu à peu, au travers du dialogue, l’homme et le chat parviennent à accepter leurs différences, et apprennent à vivre ensemble à nouveau.

Mais ce n’est pas tout, ce chat qui parle est le symbole de l’étranger par excellence. Pour le rabbin, un animal qui parle est un élément qui déroge à son univers : c’est l’incompréhensible. D’ailleurs la réaction du maître du rabbin est éloquente à cet égard : il déclare qu’il faut noyer ce chat qui parle. Le rabbin lui aussi est décontenancé, et perçoit d’abord ce chat loquace comme un danger, puisqu’il l’éloigne de sa fille. Puis, peu à peu, au travers du dialogue, l’homme et le chat parviennent à accepter leurs différences, et apprennent à vivre ensemble à nouveau.

D’ailleurs, la dernière partie est aussi riche d’enseignements. Observant un disciple intransigeant, le chat le trouve détestable, et devient jaloux de ce jeune homme qui lorgne sur la fille du rabbin. Mais, lorsqu’il découvre que cet homme se rend au bordel pour les arabes afin d’éviter le regard de ses coreligionaires, il se met à l’aimer. L’être humain se révèle au travers de ses défauts et de ses imperfections, comme si, justement, elles étaient ses charmes principaux. On peut se demander à quel point la relation entre le disciple et le chat n’illustrerait pas la relation entre les hommes et Dieu.

Un dessin plein de charme

Les personnages ont des contours souvent ronds et souples, ou alors sont décharnés. La fille du rabbin a le charme des odalisques, tandis que le chat est aussi incisif que son esprit.

Les personnages ont des contours souvent ronds et souples, ou alors sont décharnés. La fille du rabbin a le charme des odalisques, tandis que le chat est aussi incisif que son esprit.

Le dessin n’est paradoxalement pas le point principal de cette bande-dessinée. Il sert parfaitement un texte de grande qualité, rédigé d’une écriture exagérément enfantine, contribuant au charme et à la fraîcheur de l’oeuvre.

Le chat du rabbin est une bande-dessinée à lire comme se déguste un sorbet au cours d’une après-midi d’été : c’est un ouvrage plein de charme, qui allie les atours du bon divertissement, à la richesse de l’enseignement. Il donne à penser, sans pour autant fatiguer ; demeure toujours léger, mais sans jamais sombrer dans la facilité.

par Pierre Raphaël

Article mis en ligne le 20 mai 2005 (réédition)

Publication originale 26 février 2003