Articles du même dossier

- La trilogie Belvaux

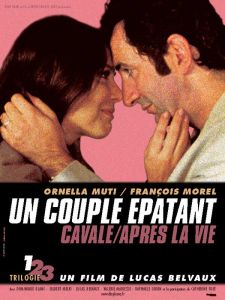

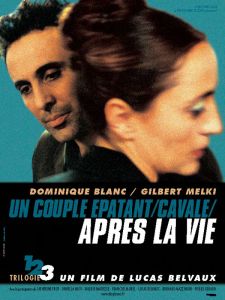

- Un couple épatant

- Cavale

- Après la vie

- Entretien avec Lucas Belvaux

Artistes

- [ Lucas Belvaux ]

Entretien avec Lucas Belvaux

A propos de la trilogie Un couple épatant / Cavale / Après la vie

Une comédie, un polar et un drame. Rencontre avec Lucas Belvaux dans les locaux d’Agat film à l’occasion de la sortie de sa trilogie.

Une comédie, un polar et un drame. Rencontre avec Lucas Belvaux dans les locaux d’Agat film à l’occasion de la sortie de sa trilogie.

Il existe de nombreux questionnements autour de l’ordre de sortie des films. Vous expliquez dans le dossier de presse que chaque personne pense que l’ordre dans lequel elle a vu les films est l’ordre idéal. Au final, chacun semble libre de reconstruire son propre film.

C’est un des jeux de ce projet. A un moment, on ne peut plus tout contrôler. Moi, je propose un ordre idéal à mon sens, qui est Un couple épatant, Cavale, Après la vie, qui forme une phrase. Après on ne contrôle pas. Je ne suis pas derrière chaque critique, chaque spectateur. C’est un truc qui devient fou, j’aimerais bien mais bon. On donne une direction, on essaie de baliser au maximum. C’est pour ça qu’on sort Un couple épatant d’abord et ensuite les deux autres. Une fois qu’on a vu Un couple épatant, on peut partir dans les deux directions. Pour moi, il existe un ordre idéal mais c’est vrai que les spectateurs ne le vivent pas comme ça. Ils sont complètement vierges. Ils ne savent pas ce qu’est le projet a priori. Ils les voient et puis chacun les reçoit. Il y en a que ça ne gêne pas et il y en a que ça gêne aussi. Il y a toutes sortes de réactions. Il faut vivre le projet librement, y aller le plus vierge possible.

On compare un peu ce projet à des œuvres littéraires comme celles de Balzac. Pour moi, c’est un peu différent. Chez Balzac, il n’y a pas d’unité de temps ni de lieu, et finalement l’ordre qu’on peut trouver au roman de Balzac, c’est un ordre psychologique. On va retrouver un personnage dix ans après ou vingt ans après...

Pas forcément. C’est évident que ce n’est pas Balzac mais je trouve que c’est ce qui s’en rapproche le plus. Prenez une nouvelle - on va faire le malin - comme Pierre Grassou . C’est une nouvelle absolument magnifique sur l’histoire d’un artiste médiocre qui devient le peintre officiel de la bourgeoisie. Quand on lit, je crois, Le Père Goriot, dans une description du décor, il y a une phrase qui dit "au mur son portrait par Pierre Grassou". Si on a lu Pierre Grassou, c’est formidable. Si on ne l’a pas lu, ça n’a pas d’importance. Là, il y a une concomitance de temps mais il n’y a pas de chronologie. Après, oui, il y a des personnages que l’on retrouve à différentes époques, qui forment une autre chronologie, mais chez Balzac, il y a dix tomes. Il y a aussi une chronologie qui est induite par son écriture, l’ordre dans lequel il les a écrits. Il s’est toujours construit sur le précédent. L’œuvre s’enrichit au fur et à mesure. Moi, ce que j’ai fait, c’est un peu petit par rapport à lui. Je me dis que je me suis fait trois bouquins. Balzac, quand il commence La Comédie humaine, il ne sait sans doute pas que c’est La Comédie humaine. Il écrit un roman puis un autre, puis un autre, puis une nouvelle. C’est vraiment une Oeuvre.

Sur la trilogie toujours : chaque film apporte des interrogations, certaines ellipses sont comblées. On n’obtient des réponses à des choses qu’en voyant le dernier film. On a l’impression que vous avez voulu lancer des pistes qui peuvent égarer le spectateur. Par exemple, en ne voyant qu’Après la vie, on peut imaginer que le mari de Cécile (Ornella Muti) est un activiste politique.

Je sais dans quel ordre vous les avez vus !

Non, justement c’est après qu’on s’est dit ça !

Moi, je n’y ai pas pensé. Etant donné que, pour moi, Un couple épatant est le premier, en ce qui concerne ce personnage tout est dit à la fin du film. Par contre, Pascal se pose ses questions parce qu’il est dans une logique de flic. Il sait que le trouble d’Alain (François Morel) est concommitant à l’évasion de Leroux (Lucas Belvaux). Donc, il se dit qu’il y a un truc qui se passe. C’est normal qu’il se pose ses questions-là. Il n’y a pas de manipulation dans ce projet. Il n’y a pas de fausses pistes ou de ruse.

L’enjeu de ses ellipses, c’est justement de donner envie au spectateur d’en savoir plus. On sent par moment qu’il y a des choses qui nous échappent, qui passent vite.

Parfois ça passe vite, oui. D’une manière générale, au cinéma, il vaut mieux que ça passe vite et qu’on se dise "Bon, j’ai peut-être pas tout compris mais je suis arrivé au bout sans m’ennuyer" que tout comprendre et avoir un sentiment de lassitude à la fin. Ca vient peut-être aussi de mon impatience et de mon goût de la vitesse.

Et cela oblige à voir les trois films pour les comprendre dans leur intégralité...

Et cela oblige à voir les trois films pour les comprendre dans leur intégralité...

C’est le principe même des strates. 1 + 1 + 1 = 4, comme dirait mon producteur adoré. L’envie, c’était qu’à la fin, quand on voit un film, on voit un film ; quand on en voit deux, on voit un peu plus que deux films et quand on en voit trois, il y en a un quatrième qui se compose dans le souvenir, dans la mémoire. C’était vraiment l’envie de départ. Amener le spectateur vers une expérience un peu inédite, avoir un rapport un peu différent avec les films et les personnages. Retrouver les personnages un peu comme dans le feuilleton, des personnages qu’on connaît. En même temps, je voulais sortir de la logique chronologique du récit des feuilletons pour proposer quelque chose qui était plus de l’ordre du ressenti qu’on peut avoir dans la vie. Quand on rencontre quelqu’un, on n’a qu’une vision parcellaire de ce qu’il est. On a une impression plus ou moins sympathique et puis on va connaître la personne et on va la trouver plus sympathique ou différente. Notre vision peut évoluer progressivement au fur et à mesure qu’on la connaît. Et là, c’était un peu l’envie de retrouver ce sentiment-là. C’est l’idée de rendre au personnage de cinéma son statut humain plutôt qu’un statut de personnage purement fictionnel.

Avec le risque que le spectateur ne voie qu’un ou deux des films...

Evidemment. L’idée, c’est plutôt qu’ils aillent jusqu’au dernier pour s’attacher aux personnages. Mais on ne peut pas préjuger avant de qui on va aimer d’une manière générale.

L’intérêt de la trilogie vient aussi du fait que chaque film a un début et une fin. Vous n’avez pas suivi le principe des séries télévisées dans lesquelles on avance par étapes successives.

Ce sont trois films plutôt qu’une trilogie. C’est vraiment trois films indépendants qui font sens quand on a vu les trois. J’y tenais beaucoup. C’était la difficulté en fait. Ce qui va un petit peu avec le genre, chaque film a son identité propre. Ils sont génétiquement différents. Un spectateur (parce que peut-être il y en aura assez peu qui verront les trois), même s’il ne voit qu’un film, il ne faut pas qu’il soit frustré. A la fin de chacun des films, quel que soit celui qu’on voit, il y a une résolution.

Comment vous est venu le projet de tourner une trilogie ? Elle s’est construite petit à petit ou l’idée s’est imposée immédiatement dans votre esprit ?

Les films tels qu’on les voit maintenant se sont construits progressivement. L’idée ce n’est jamais qu’une idée. Je l’ai eu en faisant mon premier film (Parfois trop d’amour, 1992). C’était une idée purement théorique de travail sur les personnages secondaires. Qu’est-ce qu’un personnage secondaire si ce n’est le personnage principal d’un autre film ? C’est venu de là, et de l’envie d’expérimenter cette chose-là. Ce n’est pas une théorie. Ce n’est pas qu’une phrase. C’est aussi concrètement qu’est-ce que c’est qu’un personnage secondaire et un personnage principal. Moi, je ne supporte pas l’idée du personnage secondaire qui forcément doit exister très fort en deux scènes. J’ai tendance à gommer sur le personnage secondaire, le pittoresque, l’anecdotique, tout ce qu’on peut rajouter comme le bonnet de travers, la casquette à l’envers ou l’os dans le nez, qu’on utilise simplement pour faire exister un personnage secondaire. On a envie de croquer, de faire un personnage qui va être là tout de suite et puis à un moment ça dessert le personnage. Il n’existe plus que par son os dans le nez. Il n’aura plus aucune dimension humaine. Le personnage secondaire ne doit pas arriver uniquement pour servir un récit. Il sert aussi à ça mais il faut qu’il existe en tant que personnage, en tant qu’être humain.

Est-ce que le problème ne vient pas du fait qu’en France ce sont toujours les mêmes acteurs qui occupent ces rôles secondaires ? Certains semblent spécialisé dans cet emploi là.

Je suis extrêmement indulgent avec les acteurs. C’est la même chose partout. Ce qu’il y a, c’est qu’en France on les reconnaît alors que ceux qui font la même chose dans les films américains, on les connaît peut-être moins. Sauf quand ils arrivent avec un statut de star du second rôle qui, là, rejoint ce qu’on peut trouver en France. C’est vraiment la même chose. Cette tendance-là existe dans tous les cinémas parce que c’est une tendance naturelle. On a envie que tous les personnages existent. C’est la peur de l’ennui aussi, l’envie de mettre du relief dans tout cela. Mais je continue à penser que l’on peut encore mettre du relief autrement que par l’anecdote.

C’est une idée à laquelle vous avez pensé en faisant le casting du film. Gilbert Melki, par exemple, qui tient le rôle le plus important de la trilogie, est plutôt habitué à jouer des personnages secondaires.

Gilbert, c’est un acteur de premier plan, quand même ! Pour moi, ce n’est pas cela. Il y a des comédiennes comme Ornella Muti ou Catherine Frot. C’est aussi des libertés d’acteur, tout ça. Après, chaque casting a sa propre histoire. Je n’ai pas cherché de second rôle. Pour moi, Gilbert ce n’est pas un second rôle. Pour moi, il n’y a que des bons et des mauvais acteurs. Il n’y a pas d’acteurs de second rôle, de premier rôle. Cela ne veut rien dire. En plus, pour moi, un second rôle, c’est un rôle principal pas écrit ou à écrire. Ca n’a pas de sens. Le problème vient qu’il y a plus de grands acteurs que de grands rôles. Donc, forcément, il y a des acteurs qui passent à la trappe, qui auraient pu faire des carrières au cinéma et qui n’en font pas parce qu’il n’y a pas de rôle pour tout le monde. Il y a en plus la notion de box-office qui joue ce qui fait qu’une fois qu’un acteur a fonctionné très fort, on va avoir tendance à le reprendre. Ca devient presque très étrange, la relation que l’on peut avoir avec des acteurs dans des films et même dans des castings.

Comment avez-vous construit vos personnages au moment de l’écriture ? Etes-vous partis de leurs professions, de situations ? On voit par exemple que vous liez les trois femmes en faisant d’elles des collègues de bureau...

Pour les professions, c’est important et c’est pas particulièrement important. C’est la poule et l’œuf. C’est un peu ça quand on écrit un personnage. Moi je pars de deux lignes sur chaque personnage, même à la limite sur un scénario : "C’est l’histoire d’un mec dont la femme...", "C’est l’histoire d’une femme dont le mec...". Et puis après, je démarre. Je travaille de façon très empirique, sans plans à l’américaine où vous prenez des diagrammes, des graphiques. Un, ça m’ennuie et deux, je suis incapable d’assimiler ce genre de choses. Pour moi, l’écriture, c’est une aventure individuelle, personnelle. On avance dans une histoire. J’ai une envie de situations, de personnages. A partir de là, je commence à écrire mon histoire avec ses personnages. Au début de l’écriture, ils vont se construire. Les situations vont se nouer. Je vais tout mettre en place. Après, il se passe un phénomène amusant, c’est qu’ils vont exister presque plus fort que ce que j’imaginais et je ne peux plus leur faire faire n’importe quoi. Ils ont une existence propre et autonome. Ils vont se composer de pleins de petites choses que je leur ai données. Je lisais dans Libération ce week-end un article sur les nouveaux jeux virtuels où on se compose un personnage. Là, c’est presque pareil. C’est un jeu de construction d’un personnage. Il a quel âge ? Quel est son métier ? Quelle est sa vie sentimentale ? Il est en intéraction avec qui ? Tout cela se fait petit à petit, en même temps. Il n’y a pas "d’abord on travaille sur le métier", ensuite "sur autre chose". C’est à la fois agréable et évident, quand ça fonctionne. C’est très amusant et en même temps c’est très compliqué parce que tout se fait en même temps. C’est un espèce de magma.

Comment avez-vous abordé le fait que c’est une trilogie à ce stade initial ?

Comment avez-vous abordé le fait que c’est une trilogie à ce stade initial ?

J’avançais les trois films en parallèle. Les deux-trois premiers jours, j’ai balancé des trucs sur le papier qui était un peu des bases théoriques comme des règles du jeu : même ville, même temps même si je ne savais pas encore lequel. J’ai imaginé comment ils allaient se croiser. C’est là que je me suis dit que les femmes seraient collègues. Après je me suis dit quels étaient les principes qui me poussaient à faire cette trilogie plutôt qu’un seul film avec ces mêmes personnages. L’histoire des mondes parallèles, des vies parallèles. Des gens qu’on croise sans voir toute leur vie. Définir ce qui pourrait le mieux raconter cela, quel métier effectivement pourrait le mieux dire ce genre de choses. Une fois que j’ai eu cette espèce de règle du jeu, je pouvais partir sur chaque film individuellement. Je travaillais une semaine sur la comédie, puis une semaine sur le suivant. Des fois ça pouvait varier. Des fois c’était un mois sur l’un et trois jours sur l’autre en fonction et de l’inspiration et des goûts du moment.

Combien de temps vous a pris cette phase d’écriture ?

Plusieurs années. C’est quand même trois scénarios. Moi en gros, il me faut un an pour écrire un scénario, justement parce que je n’ai pas de méthode de travail très arrêtée. J’écris plus lentement que beaucoup d’autres. En revanche, j’arrive à me surprendre moi-même par moments. Parce que comme ces personnages sont très vivants et existent par eux-mêmes, ils me surprennent. La seule option possible pour eux, c’est parfois quelque chose que je n’avais pas anticipé. Comme je ne sais pas toujours ce qui se passe ensuite, ça peut m’emmener dans des directions inattendues. Par exemple, prenons le personnage du flic qui est mystérieux, opaque. A un moment, je lui fait faire un truc et quand je relis les cinquante premières pages du scénario, je me dis que ça ne va pas. Ce n’est pas lui. Tout à coup, je me rends compte que la seule chose qu’il peut faire, c’est quelque chose que je n’avais pas envisagé et qui m’emmène sur une autre piste. C’est très agréable parce que je découvre un champ d’exploration beaucoup plus large.

Pour revenir aux personnages, on sent que dans la trilogie ils ont tendance à se créer leurs problèmes eux-mêmes contrairement à ce qui pouvait se passer dans un film comme Pour rire...

Souvent c’est ça. Ce qu’il y avait, c’est que je tenais à travailler sur l’intime, sur ce que les personnages ont le plus humain. Je m’intéresse assez peu au social. Après, il y a une influence du social, forcément, mais j’aborde des problèmes un peu plus métaphysiques.

C’est aussi une manière d’être en accord avec la forme.

C’est l’histoire des mondes parallèles. Chacun a ses secrets et ses propres problèmes. Je pars du principe qu’on ne sait pas ce que vivent les gens que l’on croise. Ca arrive régulièrement que l’on croise des personnes qui sanglotent dans la rue. Comme tout le monde, je ne leur demande pas ce qui se passe mais en même temps, ça permet de s’imaginer beaucoup de choses. Si on marche huit heures sans s’arrêter sur Paris, on va croiser des gens armés, des fous, des personnes gravement malades et on ne sait rien d’eux comme ils ne savent rien de nous. Les films servent à raconter ces histoires.

Dans le cas de Dominique Blanc, ce sont même des gens proches d’elle qui ne savent pas ce qu’elle vit...

Moi, j’ai vécu plusieurs situations avec des gens très proches dont je n’imaginais pas vraiment la vie. Ca tient de certains individus, de leur pudeur mais aussi du monde tel qu’il est maintenant et de la façon dont on vit les choses. C’est un des interêts aussi. La proximité provoque aussi la surveillance. La ville est un endroit où l’on est plus seul et cloisonné. Moi, je vis ça de façon extrêmement forte.

Abordons maintenant des questions de mise en scène. C’est elle qui détermine chaque genre et non pas le jeu des personnages. Le son est travaillé dans Cavale pour créer de la tension. Dans Après la vie, vous restez proche de vos personnages en filmant caméra à l’épaule. Pour chaque film, quels ont été vos partis pris ?

Pour moi, le principe de comédie, c’est-à-dire faire rire, c’est le genre le plus confortable pour le spectateur. Je voulais que ce soit lumineux. Le film pouvait provoquer des questions mais pas de malaise. Il est d’une facture relativement classique, sans grandes surprises. Ce ne sont que des effets de mise en scène. La comédie est un univers un peu balisé dans lequel on est toujours à distance. On n’est pas, en tant que spectateur, en phase d’identification ou de questionnement intime. On est dans son fauteuil de spectateur. On voit une histoire se dérouler et on peut rire avec les personnages et des situations. C’est un film "bourgeois", un peu comme l’étaient les vaudevilles au XIXème et encore aujourd’hui d’ailleurs.

Une fois qu’on arrive dans Cavale, le genre est un peu plus stylisé. On a des lumières très contrastées, un personnage seul, quelque chose de tendu et un son très épuré. Comme on est dans une logique de fuite et de peur, plutôt que d’avoir beaucoup de sons d’ambiance, je voulais avoir une oreille sélective. Chaque son est une source potentielle de danger. Je voulais qu’il y ait cette espèce de chose où l’on se demande s’il n’y a pas quelqu’un derrière le siège. C’est à la fois le son du film et il agit directement sur le spectateur en accentuant le malaise.

Pour Après la vie, on est à l’épaule parce que c’est le film le plus intime. Celui qui peut le plus remuer plutôt que déranger le spectateur. Peut-être le bouleverser. Le mettre face à des contradictions qui sont celles des personnages qui peuvent aussi être les siennes. En tout cas, les contradictions qu’on peut tous avoir entre la peur de souffrir, l’envie d’empêcher l’autre de souffrir, aimer mais aimer en détruisant. Ca remue des choses qui sont plus graves auxquelles on ne pense pas nécessairement tous les matins. C’est un film qui est aussi plus physique. On peut avoir envie de fermer les yeux par moment ou de se boucher les oreilles. L’épaule permet d’être en phase directe avec les comédiens. Quand ils bougent, on peut bouger tout en restant proche des visages. Par moment, il y a des risques de faire des flous dans les mouvements parce que ça va vite et qu’on est tout le temps limite techniquement. A un centimètre devant, un centimètre derrière, on serait flou. De toute façon, si c’est flou à l’arrivée, ce n’est pas très gênant. C’étaient aussi des sensations. Je n’ai pas tourné à l’épaule pour avoir quelque chose de bousculé, de mouvementé. Ce n’était pas très rock n’roll. Au contraire, on a cherché la plus grande stabilité possible du cadre, comme si on était sur travelling, mais un travelling extrêmement libre. La caméra devait être fixée sur les acteurs sans jamais les quitter pour les enfermer dans un cadre, arriver au côté un peu claustrophobe du film. Ce sont des questions de mise en scène qu’on se pose pour chaque film. Même si on se les pose en amont, on les résoud sur le plateau au jour le jour.

Vous avez filmé les trois films en parallèle au même moment. Est-ce que cela vous a posé des difficultés ? Vous avez changé d’équipe à un moment ?

Seulement au niveau du montage. C’aurait été ingérable financièrement et ça n’aurait pas été drôle pour les techniciens de changer pendant le tournage. Finalement, cela n’a pas rajouté de difficultés. Comme les principes étaient clairs et rigoureux, on savait toujours quel film on était en train de tourner. En plus, on est restés dans le domaine du raisonnable. Quand on avait deux fois la même séquence, on l’a tournée une fois en entier pour un film et une fois en entier pour l’autre. Une fois, sur une séquence, on était un peu à la bourre et j’ai voulu faire le malin. On a fait tout dans un axe pour les deux films, puis dans l’autre axe, toujours pour les deux films. Là, quand même on était un peu perdus. On devait réflechir deux fois plus. On était deux fois plus fatigués.

Certaines scènes sont communes à deux des films mais elles ne sont en général montrées de manières très différentes.

Elles sont données par le récit. En fonction du film dans lequel on est, on n’a pas besoin de tout savoir. C’est un des trucs propres au cinéma, le montage, la coupe. Une grosse partie était faite à l’écriture car j’ai quand même beaucoup retravaillé le scénario. Le texte est à peine plus large que ce qu’on voit à l’écran. Je me suis rendu compte que les coupes étaient déjà bien présentes à l’écriture. Souvent, ce dont on a besoin dans un film, ce n’est pas toujours du plus long. C’est ce dont on se rend compte quand on monte un film. On coupe beaucoup de débuts de scène et beaucoup de fins de scène. En comédie, par exemple, on peut avoir besoin du début de la scène parce que c’est drole et puis ce qui vient après n’a plus beaucoup d’importance. C’est aussi ce que détermine le genre. La scène du café où Pascal rencontre Cécile pour la première fois, elle est plus courte dans la comédie parce qu’on ne se sert que de ce qui fait lien avec la scène qui précède et la scène qui suit. Il n’y a pas les présentations ou la fin de la séquence parce qu’il s’y joue des choses qui se nouent dans le troisième film, le trouble physique et la première intuition de Pascal sur les causes du malaise du mari de Cécile.

Malgré ces contraintes, vous avez pu changer des choses au moment du montage ou du tournage ?

On a changé extrêmement peu de choses. Vraiment très très peu.

Pour revenir au travail des comédiens, ils avaient les trois scénarios complets ?

J’ai tendance à travailler de façon la plus ouverte possible. Les acteurs sur le plateau ont le droit d’aller voir derrière la caméra, d’assister aux rushes. Tout le monde a accès à tous les scénarios. Plus on sait de choses sur le projet qu’on est entrain de le faire, plus l’aventure est collective. Je n’ai pas envie de garder des informations pour moi. Je ne travaille pas sur la manipulation. Tout est ouvert et on construit ensemble un film.

Vous laissez de la marge aux comédiens sur la construction de leurs personnages ?

Les acteurs ont la marge qu’ils se donnent ! [Rires] Ils donnent leurs corps, leur chair. Un personnage n’existe vraiment que quand un acteur le joue. Avant, c’est une idée sur le papier, quelque chose de théorique. L’acteur donne aussi son regard sur le personnage. Il va proposer sa vision du personnage et puis moi ou le metteur en scène en général, je vais en prendre et en laisser. Dans ce projet comme tout est écrit assez précisement, tout ce que l’acteur amène doit aller dans le sens du personnage.

Avez-vous rencontré des difficultés particulières pendant le casting ?

Ceux qui sont là étaient tous très enthousiastes. C’est un projet radical. On aime ou on n’aime pas mais ça ne se discute pas. Soit on en a envie, soit on n’en a pas envie. C’est quand même un engagement lourd pour un acteur. Il faut être disponible pendant six mois, même si on n’est pas payé six mois et même si on n’est pas là tout le temps pendant les six mois. Les acteurs et les techniciens se sont engagés très fortement.

Il valait sans doute mieux !

[Rires] Après trois mois, ils ne pouvaient plus faire marche arrière !

Chacun des films pose des questions éthiques sur la violence, le couple...

Les questions morales sont présentes dans chacun des films. Il y en a qui traversent la trilogie d’ailleurs. Les trois films parlent par exemple de la responsabilité individuelle. Cette interrogation est aussi un questionnement de cinéma. Il y a d’abord la responsabilité des personnages. Quand Cécile prête sa maison à l’amant de sa copine dans un film, on va se rendre compte que son acte provoque la mort de plusieurs personnes dans un autre. C’est un acte généreux mais aussi irréfléchi.

C’est la même chose pour le personnage interprété par Dominique Blanc qui se demande si elle doit dénoncer Bruno pour récupérer sa morphine.

C’est la même chose pour le personnage interprété par Dominique Blanc qui se demande si elle doit dénoncer Bruno pour récupérer sa morphine.

Absolument. Toutes ces questions se rapportent à l’éthique des personnages. Après, à côté, en parallèle, il y a aussi les questions éthiques du metteur en scène. Qu’est-ce que c’est, de tuer un personnage ? Comment on le montre ? Comment on représente la violence ? Comment on représente la mort ? Comment on représente la souffrance ? Qu’est-ce qui est du voyeurisme et qu’est-ce qui ne l’est pas ? Ces questions là, je me les suis posé à travers ces films. Moi, je fais du cinéma aussi pour répondre à mes propres questions. Je me les pose toujours. Je n’ai pas résolu le problème. C’est une proposition de réponse qui m’est propre. Ensuite, je vais essayer autre chose. Sur la représentation de la violence, j’ai d’autres choses à faire. Je me rends compte que, déjà, Cavale est vécu comme un film très violent parce qu’on n’y montre rien.

Connaissez-vous les restrictions en salle pour chacun des films ?

Je viens juste de l’apprendre. Cavale et Après la vie sont interdits aux moins de douze ans. On peut discuter mais à mon avis il n’y a pas de scandale. Quelque part, il y a quand même quelque chose d’absurde. La façon dont la violence est représentée, on voit mille fois pire à la télévision et dans d’autres films. Moi, on m’a refusé le projet sur certaines chaines parce qu’on m’a dit que les films étaient très violents. Je me rends compte maintenant qu’elles montrent des choses dix fois pire le soir. Pour revenir à ça, avec des gens qui regardent Cavale honnêtement, je les vois très troublés à la sortie en disant "C’est violent". Objectivement, il n’y a pas d’images très choquantes. Ce qui peut choquer le spectateur, c’est qu’il voie commettre des actes impardonnables ou insupportables par un personnage pour qui il a de la sympathie. Je pense que la vraie violence elle vient de là. C’est comme M le Maudit : à partir du moment où le personnage principal est le coupable, on ne peut pas s’empêcher d’être vaguement complice. On a de la compassion pour M à la fin. On n’a pas envie que Peter Lorre se fasse lyncher, même si les actes qu’il commet sont une horreur. De même, on peut avoir de la sympathie pour Leroux, qui est en-dessous de l’horreur de M le Maudit, et en même temps on peut-être très choqué de son comportement.

Le film Sweet Sixteen a fait l’objet aussi d’une interdiction aux moins de douze ans, c’est tout un débat en ce moment.

Oui, mais le débat est biaisé. Ce n’est pas en interdisant une représentation de la violence ou la représentation d’une société qu’on protège les enfants. Les enfants sont dans la rue, ils entendent parler leurs parents. Ils entendent des horreurs existent. Ce n’est pas en interdisant leur représentation qui est en même temps mise à distance réflexive que l’on arrange les problèmes. On sait que pendant des siècles et des siècles, les viols d’enfants et l’inceste ont existé encore plus que maintenant à cause du silence, de la honte, de l’incapacité de mettre les enfants en garde. Tout cela n’était pas représentable. On ne le montrait pas. On protégeait les enfants de la connaissance de l’existence de ça et ça les mettait en danger dix fois plus. On se retrouve maintenant en face de ça à nouveau. On leur laisse voir une violence spectacle qui est sans conséquence à l’intérieur des films. L’exemple ultime de ça, qui est en plus un film que j’adore, même si c’est aussi quelque part le comble de l’horreur, c’est le Zombie de John Carpenter...

De Romero...

De Romero, excusez-moi ! A partir du moment, où les cibles sont déjà mortes, on peut tout se permettre. La scène d’ouverture sur des ploucs qui sont en train de flinguer des hommes, des enfants qui bougent à peine, c’est comme du tir aux pigeons. C’est vrai que le film est aussi une critique de ça. C’est là qu’il n’est pas abject, mais le principe scénaristique est très ambigu. En tout cas, moi ça me trouble. Tout à coup, on peut tuer des enfants de six ans avec des fusils à pompe et dans la salle on rigole. C’est aussi un film comique. Là, il y a quelque chose de gênant pour moi. Le débat aujourd’hui est un peu fait n’importe comment.

Il vient aussi du fait que dans les autres pays les interdictions sont en général plus dures.

Peut-être que les autres pays sont plus cons ! [Rires]

Le film Hannibal a été interdit au moins de douze ans alors que certaines scènes étaient très explicites...

Ca, c’est monstrueux. Quand il y a du grand-guignol, on considère que ça n’a pas d’importance et on ne la regarde pas. C’est une échelle de valeur où plus rien n’a d’importance. On dit "C’est pas grave, c’était juste pour rire". Ce n’est pas réaliste. Alors que c’est beaucoup plus grave. Je sais que moi, j’ai une expérience très traumatisante au cinéma sur un film de John Ford. Je me souvenais de la séquence, mais pas du film. C’est en discutant après avec Rivette [Belvaux tenait un des rôles principaux de Hurlevent] qu’il m’a appris que c’était Les Deux Cavaliers. Il y a un lynchage d’adolescents qu’on ne voit pas d’ailleurs. C’est uniquement au son et c’est d’une monstruosité absolue. C’est une scène peut-être traumatisante mais c’est aussi une scène sur laquelle on peut se construire en tant qu’adolescent par exemple. Elle m’a fait prendre conscience de beaucoup de choses. C’est un petit traumatisme mais qui est fondateur de quelque chose. On ne peut pas priver ces enfants de tout, de ces émotions.

Sans transition : pourquoi avez-vous situé votre trilogie à Grenoble ?

Mille raisons. Cinquante raisons. Si elle est trop petite, tout le monde peut se connaître, ça ne va pas. Si elle est trop grande, tous ces gens qui se croisent ça devient très fabriqué. C’est une cuvette. Il y a la montagne partout autour. Il n’y a plus d’horizon. Quand on est dans Grenoble, toutes les rues sont bouchées par la montagne. En même temps, cette proximité de la montagne fait qu’en vingt minutes on est dans la nature. Il y a une frontière pas loin. C’est très important, surtout dans Cavale. Sociologiquement, c’est une ville qui se prêtait justement à toutes ces histoires parallèles. On dit que c’est la ville la plus intelligente de France parce qu’il s’y sont installés plusieurs milliers d’ingénieurs ces trois dernières années. Il y a de nombreuses entreprises de haute technologie. Il y a des facs, des laboratoires de recherche. En même temps, il y a des banlieues très rudes où il se passe des choses tous les étés. Il y a une présence effective du milieu très importante, historique. Et puis il y a aussi un passé politique important. C’est donc vraiment une ville où étaient possibles toutes les histoires de la trilogie. C’était peut-être la seule en France.

Avez-vous cherché à attacher des symboliques au différents lieux, à inscrire le film dans une réalité géographique ?

Pas vraiment. Les rues de deal ne correspondent à aucune réalité par exemple. On a cherché sans vraiment trouvé un lieu comme ça à Grenoble. Ce n’est pas très grave. En plus, on n’a tourné qu’un tiers du film à Grenoble au final. Le reste a été tourné à Paris et en région parisienne. On a cherché quelque chose qui pouvait évoquer Grenoble plus qu’à rendre compte de la réalité de la ville. On a fait le maximum d’extérieurs les huit semaines qu’on était là, puis, après, j’ai essayé de trouver quelque chose qui ne choquait pas trop. Si on avait tourné intégralement à Grenoble, on se serait retrouvés avec un budget complètement explosé.

Justement, on peut peut-être en venir à la production. Quel est le budget de la trilogie ?

C’est autour de 35 millions de francs.

Vous avez connu des difficultés à rassembler ses fonds ?

Bien sûr [Rires]. C’était infernal. On sait que dans le cinéma, dès qu’on a un projet original, c’est plus difficile. C’est plus difficile pour le faire même si ce n’est pas nécessairement le cas pour le sortir. Le gros argument des financiers, c’est que si le premier ne marche pas, les autres ne marchent pas non plus. Pour moi, l’interêt, c’est que s’il y en a un qui ne marche pas, on en a deux pour se refaire.

35 millions de francs, c’est pas énorme pour trois films...

Pour ces trois films là, ce n’est pas cher. Je ne sais pas combien a coûté, par exemple, Une Femme de ménage, mais peut-être plus cher que nos trois films réunis. Ce n’est pas le même type de production. Je l’assume assez bien. Je l’assumais beaucoup moins bien quand je n’étais pas sûr de faire les films. Une fois qu’ils sont lancés... Moi, j’ai tendance à penser que le bon budget d’un film, c’est l’argent qu’on arrive à trouver pour le faire. Si je le refaisais maintenant, j’aurais un peu plus d’argent mais voilà. Je n’ai pas trop souffert du manque d’argent. Un petit peu mais pas trop.

Parlez-moi de votre rencontre avec Agat film (la société de production de la trilogie). Vous les connaissiez avant ?

Je connaissais Robert Guédiguian en fait. Je l’ai connu dans une association de réalisateurs qui s’appelle l’ACID, qui était très importante pour moi. Et puis je l’ai connaissé parce que j’avais travaillé sur le film d’Hervé Leroux, Grand bonheur comme comédien. Je suis arrivé ici tout naturellement même si pas immédiatement.

La coproduction avec la Belgique ?

C’est parce que je suis belge. Diana Elbaum, la productrice belge, avait déjà coproduit Haut les cœurs, avec Patrick Sobelman. Quand elle a vu dans Le Film français qu’Agat avait un projet avec moi, elle a appelé en disant "Ecoute, Lucas est belge. On peut trouver de l’argent ici aussi"...

Ces questions de financement vous ont-elles obligées à modifier votre projet ?

On s’adapte toujours un peu au budget mais globalement ça n’a pas changé grand chose, sauf le fait qu’on ait tourné deux tiers à Paris et un tiers à Grenoble. Si ma mémoire est bonne, dans les premiers devis, la différence entre la solution qu’on a adoptée et le fait de tout tourner à Grenoble, c’était dix millions de francs supplémentaires. Je pense que ça fait à peu près ça. En tout cas, au moins cinq millions, ce qui est énorme sur un budget comme ça. Là, ça influe un petit peu. Si on tournait à Grenoble, j’étais forcément juste en posant ma caméra. En étant ici, j’étais obligé de me poser plus de questions. Je crois que ça ne marche pas trop mal.

Il y a quelques plaques d’immatriculations trompeuses...

Il y en a qui viennent de scènes tournées à Grenoble. On circule beaucoup de nos jours et on a tourné l’été, la saison touristique. Tout cela n’a plus beaucoup d’importance.

Avez-vous prévu une promotion particulière pour trois films qui sortent quasiment en même temps ?

Oui, c’est compliqué. La distribution était un enjeu important depuis le tout début. Ce qui est marrant, c’est que ça s’accorde très bien avec les multiplexes, les cartes fidélité. Quand j’ai commencé à écrire les films, tout cela n’existait pas.

C’est difficile, pour un petit exploitant, de présenter une trilogie ?

Pas forcément. On s’est rendu compte en travaillant sur ces films qu’il existait une façon spécifique de les sortir suivant qu’on était confronté à un écran unique ou pas. Il y a une grande capacité des exploitants à inventer des choses. A l’étranger, les films ne sortent pas de la même façon qu’à Paris. Entre Paris et la province, ce n’est pas la même chose. Entre villes moyennes et villages, c’est encore différent. Les publics ne sont pas les mêmes parce qu’à chaque fois les conditions d’exploitations ne sont pas les mêmes. On s’est rendu compte que tout le monde connaît bien son public et son marché. Les exploitants et les producteurs s’adaptent. Il y a des solutions qui existent.

Les films sortent-ils sur beaucoup de copies ?

La deuxième semaine, qui sera la première où il y aura les trois en exploitation, on tournera autour de 200 copies, 70 à 80 copies par film.

Les dates de sortie (le 1er janvier pour Un couple épatant, le 8 janvier pour Cavale et Après la vie), c’est vous qui les avez choisies ?

En partie.

Vous tombez au milieu de la sortie de gros blockbusters américains...

Il y a des blockbusters tout le temps maintenant.

Dans votre cas, il s’agit quand même des Deux Tours et de Harry Potter 2, en plus du dernier Scorsese !

Oui mais, en même temps, je trouve plus fin et logique de sortir face à des blockbusters comme ça. Moi, je n’ai pas le même public qu’Harry Potter. Le Seigneur des anneaux, on peut en discuter, le Scorsese aussi probablement. Mais c’est un public qui ira voir les deux s’il en a envie. En revanche, j’aurais trouvé délicat de sortir en même temps que d’autres films qui sont sur le même créneau. Ca, c’est la première raison.

Au-delà du public, il y a aussi la question du manque de place sur les écrans.

On n’est pas non plus sur une sortie à mille écrans. On préfère être sur moins de salles et rester plus longtemps. Je refuse de me mettre en position défensive par rapport à ce cinéma-là. Je considère qu’on a des arguments à faire valoir et que s’il y en a qui doivent avoir peur des sorties en même temps, c’est plus eux que moi [Rires]. Je préfère me dire que Le Seigneur des anneaux lâchera : "Merde, il y a la trilogie qui sort juste après nous !" ! Ce n’est pas tout à fait ça, mais par rapport à ces films-là, on n’a pas le même public et par rapport à d’autres, on est plutôt mieux placés. A nous maintenant de communiquer, de donner envie. Objectivement, les films, je les ai montrés à Toronto, à Chicago et dans divers festivals. Ce sont des festivals où le public est très présent, contrairement à ceux plus professionnalisés comme Cannes. Les films y fonctionnent très bien, alors il n’y a pas de raison.

C’est important de rester sur la durée pour que les gens aient le temps de voir les trois.

Oui, voilà. Je pense qu’il faut être relativement sûr de soi. Il ne faut surtout pas avoir peur de se lancer.

Propos recueillis le 17 décembre 2002 avec l’aimable autorisation d’AlloCiné.

par Amélie Charnay, Boris Bastide

Article mis en ligne le 8 novembre 2006 (réédition)

Publication originale 17 décembre 2002