Articles du même dossier

- Le mythe retravaillé

- La matière de la Guerre de Troie, de l’Iliade à Troy

- Troie, de Wolfgang Petersen

- Un millier de navires, le récit de la guerre de Troie

- Atalante, de Crisse

- Miyamoto Musashi : la Pierre et le sabre, de Yoshikawa Eiji

- Miyamoto Musashi : Vagabond, de Inoue Takehiko

- L’image du héros mythique dans La Quête de l’Oiseau du Temps (1)

- L’image du héros mythique dans La Quête de l’Oiseau du Temps (2)

- L’image du héros mythique dans La Quête de l’Oiseau du Temps (3)

- L’image du héros mythique dans La Quête de l’Oiseau du Temps (4)

- Alexandre, d’Oliver Stone

- Sacrifice, le récit de la guerre de Troie

Sacrifice, le récit de la guerre de Troie

Le récit du second rassemblement à Aulis

Voici que porté par le vent, Pâris regagne la Troade, tandis que les Achéens furieux, au travers d’une mer brumeuse le pourchassent. La guerre de Troie a débuté sur l’onde amère, et dans ce fouilli de héros rassemblés de part et d’autre, les figures illustres des cycles troyens émergent peu à peu, dotées par Eric Shanower d’une épaisseur et d’une patine qui ne leur apparaît qu’ici. Si la trame s’engage, comme lors du premier tome, dans de périlleuses directions au regard des évènements à venir, l’histoire se densifie d’intrigues biens nouées, et laisse entrevoir de charismatiques protagonistes. Les ingrédients du récit d’une bonne guerre sont sur le métier, reste à en tisser le fil jusqu’au bout !

Voici que porté par le vent, Pâris regagne la Troade, tandis que les Achéens furieux, au travers d’une mer brumeuse le pourchassent. La guerre de Troie a débuté sur l’onde amère, et dans ce fouilli de héros rassemblés de part et d’autre, les figures illustres des cycles troyens émergent peu à peu, dotées par Eric Shanower d’une épaisseur et d’une patine qui ne leur apparaît qu’ici. Si la trame s’engage, comme lors du premier tome, dans de périlleuses directions au regard des évènements à venir, l’histoire se densifie d’intrigues biens nouées, et laisse entrevoir de charismatiques protagonistes. Les ingrédients du récit d’une bonne guerre sont sur le métier, reste à en tisser le fil jusqu’au bout !

Eric Shanower avait évacué lors d’Un millier de navires l’épisode, rendu fameux par le théâtre, et en particulier La Guerre de Troie n’aura pas lieu de Jean Giraudoux, de l’ambassade des Achéens auprès de Priam pour récupérer Hélène sans guerre. Et c’est donc par l’arrivée d’une flotte nombreuse sur les rivages de la Troade que débute ce Sacrifice. Il ne s’agit pourtant pas de celle des Achéens qui mettait à la voile au terme du premier tome, mais bien de Pâris, de retour aux halls de son père après plusieurs années d’errance sur les mers. Du millier de navires des héros de l’Hellade, on n’entreverra la silhouette que plus tard, alors qu’ils émergent de la brume, et atteignent un rivage. Ces passages d’un camp à l’autre sont l’occasion d’admirer la maîtrise formelle des transitions par Eric Shanower, qui joue de l’ignorance de ses lecteurs de qui arrive, et déjoue les attentes de qui n’est pas versé dans les minutes des dix années du long conflit de Troie.

Pour construire ce second tome de son récit de la guerre de Troie, Eric Shanower emprunte à des traditions postérieures au plus fameux poète de ce conflit, Homère. Pour l’aède antique, les Achéens mirent à la voile, et du premier coup, ils touchèrent la Troade, après, certes, de longues périgrinations émaillées de pillages, viols, rapts et réjouissances de toutes sortes. Mais par la suite, une autre version apparut, qui fait état d’un premier rassemblement à Aulis, suivi d’un départ infrucuteux, qui conduisit l’expédition en Mysie, trop au sud, et se solda par une guerre inutile, puis une dispersion de la flotte. Par la suite, les rois s’assemblèrent de nouveau à Aulis, une seconde fois, et furent bloqués par l’absence de vent, et ce n’est que par le sacrifice d’Iphigénie, fille du grand roi Agamemnon, que la faveur des éléments fut rendue à l’armée argienne. C’est donc l’histoire de ces deux épisodes, précédée du retour mouvementé de Pâris dans Troie, que développe ce tome.

Du premier au second rassemblement à Aulis

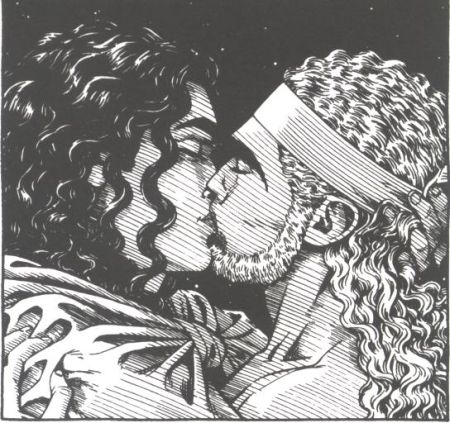

Cette version des faits pourrait poser quelques problèmes de cohérence, puisque la tradition veut que le rassemblement de l’armée ait été précédé d’une ambassade aux Troyens, et qu’on s’étonnerait de ce que, seuls, Ulysse et ses compagnons aient trouvé le chemin de Troie, et que accompagnés de mille vaisseaux et du Troyen Calchas, ils se soient égarés en chemin.  Un divin secours vient ici sauver la cohérence, sous la forme d’une brume déployée par Aphrodite qui aurait enveloppé la mer et trompé les vaisseaux des Eacides, Ajax et Achille, qui commandaient pour le compte d’Agamemnon la flotte des Achéens. Eric Shanower, qui a évacué l’épisode de l’ambassade [1] n’était pour sa part pas soumis à cette délicate gesticulation. Mais il déploie tout de même cette brume épaisse pour réaliser un fondu entre le ciel de Troie, et un instant romantique que partagent Hélène et Pâris, et la flotte argienne qui arrive sur les rivages de Mysie.

Un divin secours vient ici sauver la cohérence, sous la forme d’une brume déployée par Aphrodite qui aurait enveloppé la mer et trompé les vaisseaux des Eacides, Ajax et Achille, qui commandaient pour le compte d’Agamemnon la flotte des Achéens. Eric Shanower, qui a évacué l’épisode de l’ambassade [1] n’était pour sa part pas soumis à cette délicate gesticulation. Mais il déploie tout de même cette brume épaisse pour réaliser un fondu entre le ciel de Troie, et un instant romantique que partagent Hélène et Pâris, et la flotte argienne qui arrive sur les rivages de Mysie.

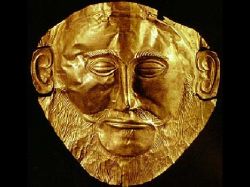

L’œuvre est extrêmement documentée. Tant du point de vue de la mythologie, dont le parfum est plus prégnant de page en page, que de l’archéologie. On savoure par exemple le mimétisme entre les traits donnés à Agamemnon, et le masque funéraire de Mycènes que la légende dit avoir été le sien [2]. On peut également mentionner les casques aux défenses de sanglier, le bouclier d’Ajax, ou de nombreux autres menus détails qui renvoient à des passages de l’Iliade, ou à des pièces archéologiques.

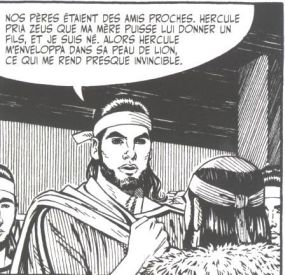

Seul son choix de représenter Achille en brun est sujet à commentaires.  En effet, dans Un millier de navires, comme dans le mythe, Achille fut appelé Phyrra à la cour de Lycomède sur Scyros, ce qui signifie « la rousse », car sa chevelure était claire, d’un blond flamboyant selon la légende. Elle est en cela conforme à la tradition qui veut que les héros, au sens où ils sont engendrés par le croisement des mortels et des immortels, aient une blonde chevelure. Relever un détail aussi minime indique donc bien à quel point le reste de l’œuvre est minutieux dans son observation des détails du mythe.

En effet, dans Un millier de navires, comme dans le mythe, Achille fut appelé Phyrra à la cour de Lycomède sur Scyros, ce qui signifie « la rousse », car sa chevelure était claire, d’un blond flamboyant selon la légende. Elle est en cela conforme à la tradition qui veut que les héros, au sens où ils sont engendrés par le croisement des mortels et des immortels, aient une blonde chevelure. Relever un détail aussi minime indique donc bien à quel point le reste de l’œuvre est minutieux dans son observation des détails du mythe.

Si scrupuleux d’ailleurs qu’on pourrait parfois lui repprocher de s’y noyer. À force de nourrir son récit, Eric Shanower gave le lecteur d’une foule de noms, de lignages et d’allusions à des épisodes précis de la mythologie. Certains sont posément expliqués, ou d’une notoriété telle qu’ils n’ont pas besoin de ce secours, mais la minutie de l’ensemble, si elle ravit le passioné, ou invite le profane à de plus profondes explorations dans la foisonnate richesse des mythes grecs, peut étourdir par sa quantité, sa précision et sa profusion.

Il ne suffit pas pour s’imprégner de L’âge de bronze d’intégrer les protagonistes multiples de cette fresque, mais encore est-il souhaitable pour saisir toute l’intrisèque moelle de certains passages d’avoir sa mythologie à portée de la main. C’est l’occasion de constater que, irrésistiblement, ce récit de la guerre de Troie est aspiré par la mythologie. Alors que dans sa postface, Eric Shanower affirmait avoir évacué les dieux de la scène, on ne peut s’empêcher de les soupçonner de poindre et de sous-jascer à chaque page. Certes, point de manifestation divine, si ce n’est par le truchement des rêves et visions de Cassandre, ce que l’auteur s’était accordé dans le pacte qu’il avait posé avec le surnaturel. Et la critique des prophéties est bien présente dans la bouche d’Agamemnon, qui accuse Calchas de formuler une parole du dieu qui l’arrange bien. Cependant, le divin est omniprésent : tout d’abord dans les oracles et prophéties, d’une rare exactitude, vérifiés et répétés. Puis au travers des filiations, puisque parmi les héros, fils et petit-fils, ou victimes d’Héraclès se croisent ; l’histoire tragique des atrides est rappelée, et il n’y a pas dans les propos de ces hommes de distance légendaire suffisante pour altérer la mémoire de Pélops à Agamemnon pour pouvoir justifier que des hommes du commun croient sincèrement à la réalité des récits auxquels leurs parents peu éloignés sont mêlés, même s’ils ne sont pas eux-mêmes dans un monde où les manifestations fantastiques invitent à croire au surnaturel.

Eric Shanower est victime des Immortels de l’Olympe, car il ne voulait les inviter à son récit que sous la forme des divinités invisibles révérées par ses personnages, et voici qu’en faisant lever un vent contraire devant l’entrée de la baie d’Aulis, et en l’appaisant sitôt le sacrifice accompli, Artémis s’invite à l’histoire. Faire de Thétis une prêtresse en place d’une déesse ne suffit finalement pas à évacuer les Immortels de la guerre de Troie. Ce trait n’est pas dû à une absence de contrôle d’Eric Shanower, mais bien plus à son fervent désir, et à sa passion pour le matériau qu’il travaille. Car si on sent sa passion dans la restitution minutieuse des épisodes mythiques, tout autant que dans la reconstitution de l’âge du bronze, on constate qu’à travailler un matériau qui a été imprégné par les dieux au fil des représentation que la tradition en a donné, il ne peut plus totalement expurger ceux-ci. Son postulat est trahi au moins en partie, mais l’histoire, elle, gagne en force, même si on peut regretter que l’inévitable accumulation de lignages, de récits légendaires évoqués par allusions ou la prolifération de héros ne puisse rendre confuse la compréhension de certains passages, et imposer des relectures.

Il ne suffit pas pour s’imprégner de L’âge de bronze d’intégrer les protagonistes multiples de cette fresque, mais encore est-il souhaitable pour saisir toute l’intrisèque moelle de certains passages d’avoir sa mythologie à portée de la main. C’est l’occasion de constater que, irrésistiblement, ce récit de la guerre de Troie est aspiré par la mythologie. Alors que dans sa postface, Eric Shanower affirmait avoir évacué les dieux de la scène, on ne peut s’empêcher de les soupçonner de poindre et de sous-jascer à chaque page. Certes, point de manifestation divine, si ce n’est par le truchement des rêves et visions de Cassandre, ce que l’auteur s’était accordé dans le pacte qu’il avait posé avec le surnaturel. Et la critique des prophéties est bien présente dans la bouche d’Agamemnon, qui accuse Calchas de formuler une parole du dieu qui l’arrange bien. Cependant, le divin est omniprésent : tout d’abord dans les oracles et prophéties, d’une rare exactitude, vérifiés et répétés. Puis au travers des filiations, puisque parmi les héros, fils et petit-fils, ou victimes d’Héraclès se croisent ; l’histoire tragique des atrides est rappelée, et il n’y a pas dans les propos de ces hommes de distance légendaire suffisante pour altérer la mémoire de Pélops à Agamemnon pour pouvoir justifier que des hommes du commun croient sincèrement à la réalité des récits auxquels leurs parents peu éloignés sont mêlés, même s’ils ne sont pas eux-mêmes dans un monde où les manifestations fantastiques invitent à croire au surnaturel.

Eric Shanower est victime des Immortels de l’Olympe, car il ne voulait les inviter à son récit que sous la forme des divinités invisibles révérées par ses personnages, et voici qu’en faisant lever un vent contraire devant l’entrée de la baie d’Aulis, et en l’appaisant sitôt le sacrifice accompli, Artémis s’invite à l’histoire. Faire de Thétis une prêtresse en place d’une déesse ne suffit finalement pas à évacuer les Immortels de la guerre de Troie. Ce trait n’est pas dû à une absence de contrôle d’Eric Shanower, mais bien plus à son fervent désir, et à sa passion pour le matériau qu’il travaille. Car si on sent sa passion dans la restitution minutieuse des épisodes mythiques, tout autant que dans la reconstitution de l’âge du bronze, on constate qu’à travailler un matériau qui a été imprégné par les dieux au fil des représentation que la tradition en a donné, il ne peut plus totalement expurger ceux-ci. Son postulat est trahi au moins en partie, mais l’histoire, elle, gagne en force, même si on peut regretter que l’inévitable accumulation de lignages, de récits légendaires évoqués par allusions ou la prolifération de héros ne puisse rendre confuse la compréhension de certains passages, et imposer des relectures.

Ce défaut est compensé par la verve d’Eric Shanower, qui entreprend de confirmer ce qui s’esquissait à peine - hors pour Pâris, Achille et Agamemnon - lors du premier tome : dégager de la masse confuse des héros de tous bords plusieurs figures qui vont émailler sa fresque. Ce récit de la guerre de Troie pouvait sembler, à l’issue du premier tome, largement convenu et statique du point de vue des personnalités, et du rythme. Il semblait par bien des aspects être surtout une illustration. Ici, il trouble dès le début par son identité, de sa force et par son ton. Il ne s’agit pas d’un quelconque rabachâge du mythe, pas plus que d’une illustration pure et simple d’un récit gravé dans le marbre. Tout en respectant scrupuleusement une trame d’une densité rare, fixée par la tradition, Eric Shanower donne à son œuvre un rythme et une touche qui ne sont qu’a elle, et il habille, par la forme maîtrisée de la bande-dessinée, le mythe d’une jeunesse nouvelle.

Des protagonistes de légende

Dans les rangs de ces multiples personnalités on peut distinguer dès à présent trois groupes : le premier est central, et constitué de figures qui sont au cœur de la fresque toute entière. Ulysse, en particulier, s’affirme comme l’essentielle éminence grise d’Agamemnon : madré conseiller, il s’enivre de ce rôle, et manifeste dans ses interventions les premiers effets que l’entreprise contre Troie aura en modelant peu à peu les guerriers innombrables de l’Achaïe, certes dans leur chair, mais surtout dans leur caractère. Achille, en particulier, est d’une pâte qui suscite l’intérêt du lecteur : l’éacide aux pieds légers est bien jeune encore, et il suscite tout à la fois la sympathie pour sa fraîcheur avec le roi Télèphe de Mysie, ou encore ses ardeurs primesautières pour le beau Patrocle, et les sourires amusés pour sa désinvolture qui le pousse à jeter les siens dans une inutile guerre, ou à s’enfuir loin de Déidamie son épouse et de son fils avec bien peu d’états d’âmes et de déchirement, dès lors qu’Eros l’appelle ailleurs. Il est bien inconstant d’ailleurs, cet Achille, puisqu’on le devine qui s’enamourache d’Iphigénie peu avant le sacrifice à peine quelques pages plus loin... Il y a ici l’idée de représenter un jeune guerrier avide de gloire, mais surtout l’introduction d’un personnage certes impulsif et bien intentionné, mais sans rapport avec l’homme que l’on attend multipliant les exploits à Troie. C’est d’ailleurs ce décalage, et la représentation d’un Achille un peu moins de dix années avant l’acmé de sa gloire qui ne lasse pas de piquer la curiosité du lecteur, qui se prend à désirer de voir ce qu’il sera devenu, rongeant son frein sous sa tente, dans l’expectative de laver l’affront d’Agamemnon. Si Briséis lui avait été ravie dès à présent, tout donne à penser qu’une guerre aurait éclaté au cœur du camp grec. [3]

Dans les rangs de ces multiples personnalités on peut distinguer dès à présent trois groupes : le premier est central, et constitué de figures qui sont au cœur de la fresque toute entière. Ulysse, en particulier, s’affirme comme l’essentielle éminence grise d’Agamemnon : madré conseiller, il s’enivre de ce rôle, et manifeste dans ses interventions les premiers effets que l’entreprise contre Troie aura en modelant peu à peu les guerriers innombrables de l’Achaïe, certes dans leur chair, mais surtout dans leur caractère. Achille, en particulier, est d’une pâte qui suscite l’intérêt du lecteur : l’éacide aux pieds légers est bien jeune encore, et il suscite tout à la fois la sympathie pour sa fraîcheur avec le roi Télèphe de Mysie, ou encore ses ardeurs primesautières pour le beau Patrocle, et les sourires amusés pour sa désinvolture qui le pousse à jeter les siens dans une inutile guerre, ou à s’enfuir loin de Déidamie son épouse et de son fils avec bien peu d’états d’âmes et de déchirement, dès lors qu’Eros l’appelle ailleurs. Il est bien inconstant d’ailleurs, cet Achille, puisqu’on le devine qui s’enamourache d’Iphigénie peu avant le sacrifice à peine quelques pages plus loin... Il y a ici l’idée de représenter un jeune guerrier avide de gloire, mais surtout l’introduction d’un personnage certes impulsif et bien intentionné, mais sans rapport avec l’homme que l’on attend multipliant les exploits à Troie. C’est d’ailleurs ce décalage, et la représentation d’un Achille un peu moins de dix années avant l’acmé de sa gloire qui ne lasse pas de piquer la curiosité du lecteur, qui se prend à désirer de voir ce qu’il sera devenu, rongeant son frein sous sa tente, dans l’expectative de laver l’affront d’Agamemnon. Si Briséis lui avait été ravie dès à présent, tout donne à penser qu’une guerre aurait éclaté au cœur du camp grec. [3]

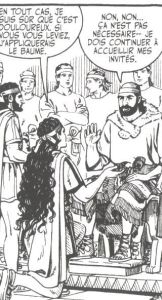

Agamemnon, roi de Mycènes, occupe de nouveau une belle place : tissant ses fils, s’attachant Ulysse, rageant contre Palamède, et sceptique à l’égard des dieux : on le voit roi, moderne presque, songeant à l’Etat quand d’autres ne pensent qu’aux femmes et aux trésors. Mais on le voit également père pris au dépourvu, et homme brisé par le cruel destin réservé à son lignage. Cette dualité du roi, qui inspire tout à la fois crainte, et pitié, contribue à faire du chef des Achéens l’un des personnages les plus attractifs, digne pendant du vénérable Priam.

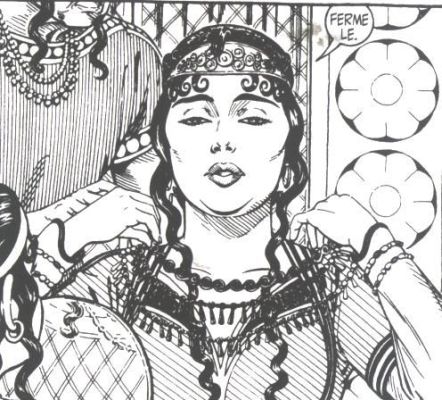

Ce dernier est sans doute inspiré par le Priam d’Homère, qui sous le charme d’Hélène refuse de lui imputer la guerre qui va ruiner sa cité. Priam, raisonnable roi, se laisse dans ce volume fléchir. Comme Agamemnon, on le voit tout à la fois dirigeant politique, qui mégotte la main de sa fille à son allié Enée, ou qui songe à préserver la paix en renvoyant Hélène et les trésors. Et il se révèle également comme un homme confronté à sa famille, et aux émotions de contempler la nouvelle génération issue de Pâris, son enfant favori, car fils prodigue. Il ne peut se résoudre à renier son sang, et il accepte sans l’enceinte de Troie la funeste Hélène qui porte en son sein un nouveau priamide. [4]

Agamemnon, roi de Mycènes, occupe de nouveau une belle place : tissant ses fils, s’attachant Ulysse, rageant contre Palamède, et sceptique à l’égard des dieux : on le voit roi, moderne presque, songeant à l’Etat quand d’autres ne pensent qu’aux femmes et aux trésors. Mais on le voit également père pris au dépourvu, et homme brisé par le cruel destin réservé à son lignage. Cette dualité du roi, qui inspire tout à la fois crainte, et pitié, contribue à faire du chef des Achéens l’un des personnages les plus attractifs, digne pendant du vénérable Priam.

Ce dernier est sans doute inspiré par le Priam d’Homère, qui sous le charme d’Hélène refuse de lui imputer la guerre qui va ruiner sa cité. Priam, raisonnable roi, se laisse dans ce volume fléchir. Comme Agamemnon, on le voit tout à la fois dirigeant politique, qui mégotte la main de sa fille à son allié Enée, ou qui songe à préserver la paix en renvoyant Hélène et les trésors. Et il se révèle également comme un homme confronté à sa famille, et aux émotions de contempler la nouvelle génération issue de Pâris, son enfant favori, car fils prodigue. Il ne peut se résoudre à renier son sang, et il accepte sans l’enceinte de Troie la funeste Hélène qui porte en son sein un nouveau priamide. [4]

Au travers du duo formé par Agamemnon et Priam, Eric Shanower propose une remarquable figure de style, qui voit le premier sacrifier son sang et sa famille à son dessein : rêves de gloire et ambition politique, et le second refuser de renoncer à serrer près de lui la chair de sa chair, et sacrifier les intérêts de sa cité à son instinct de patriarche vieillissant. Ce parallèlisme intéressant est d’une symbolique forte, troublante, et il annonce aussi bien que l’auraient fait les poètes antiques la chute programmée de Troie.

Aux côté de ces figures importantes, un second groupe s’esquisse, qui rassemble un grand nombre de héros. Les jalons de leur destin commencent d’ailleurs à être posés avec une adresse qui fera mériter la relecture de ce volume quand viendra l’heure de découvrir les suivants qui contiendront les heures de gloire de ces vaillants : dans ce groupe on peut recenser par exemple : Palamède, dont la popularité et les belles paroles portent ombrage à Agamemnon, ou Troïlus - figure tardive qu’Eric Shanower a tenu à introduire - et Cressida fille de Calchas, Déiphobe qui s’enamourache d’Hélène qu’il sera conduit à épouser après la mort de Pâris, et encore Ajax fils de Télamon qui avoue son impiété [5]. Il serait vain de tous les citer et de les analyser, mais Nestor, Patrocle, Hélénos, Phénix, Enée en font partie également.

Enfin, il faut distinguer un troisième groupe, qui comprend les figures secondaires du point de vue du développement d’ensemble de la guerre de Troie, mais dont l’importance est grande dans ce volume : c’est le cas du roi Télèphe de Mysie, dont la tragédie personnelle se trouve mêlée à l’échec du premier rassemblement d’Aulis, et dont l’intervention donne aux Achéens le chemin de la Troade. C’est aussi, et surtout le cas d’Iphigénie, fille dévouée à son père, dont la grande noblesse imprègne d’émotion la fin de ce tome. Mais de ce sacrifice, il sera longuement question dans des articles ultérieurs, à venir, qui l’envisageront dans L’Âge de Bronze naturellement, mais également chez Jean Racine dans Iphigénie en Aulide, ou encore dans la pièce éponyme d’Euripide et dans les Métamorphoses d’Ovide.

De l’homosexualité d’Achille

Il n’est pas question de celle-ci chez Homère, en revanche Platon la mentionne explicitement. Achille et Patrocle ne sont pas que des amis pour lui, alors qu’il vante les mérites de l’amour entre les hommes, et souligne que la science des plus anciens doit trouver pour contrepartie la beauté des plus jeunes. Aussi le beau Patrocle, cousin aîné d’Achille, était-il sûrement son initiateur aux sociétés des hommes adultes.

C’est de l’homosexualité du Ve siècle d’Athènes qu’il est question chez Platon, et celle-ci se caractérise donc par des relations d’intiation entre l’éphèbe, qui se présente au seuil des sociétés des adultes, et de qui s’enamourache un homme déjà établi, qui va l’instruire des choses, en échange de ses faveurs.

Ce type de rapport est classique, parfaitement admis (même si certains comportements particuliers sont proscrits) et n’entre en rien en concurrence avec les rapports que les Grecs pouvaient avoir avec leurs femmes. Il s’agissait alors de deux types de relations bien distincts, qui ne s’excluaient nullement.

C’est de l’homosexualité du Ve siècle d’Athènes qu’il est question chez Platon, et celle-ci se caractérise donc par des relations d’intiation entre l’éphèbe, qui se présente au seuil des sociétés des adultes, et de qui s’enamourache un homme déjà établi, qui va l’instruire des choses, en échange de ses faveurs.

Ce type de rapport est classique, parfaitement admis (même si certains comportements particuliers sont proscrits) et n’entre en rien en concurrence avec les rapports que les Grecs pouvaient avoir avec leurs femmes. Il s’agissait alors de deux types de relations bien distincts, qui ne s’excluaient nullement.

Du témoignage d’Homère, il ne semble guère y avoir de ce type d’amours au cœur du camp argien. D’ailleurs, s’il est question dans l’Iliade de l’intérieur de la barraque d’Achille, celui-ci dort avec une captive de remplacement, et Patrocle, de son côté, trouve aussi chaleur contre une esclave. La norme, loin du foyer, semble être plus à se réchauffer avec des prises de guerre qu’avec ses frères d’armes. Mais l’étroite amitié des deux héros, et l’utilisation qu’en a fait Platon - qui semble correspondre à la valeur que la Grèce du Ve siècle accordait à la relation entre les deux héros - leur a donné cette image qui a survécu au fil des légendes, et qui trouve au XXIe siècle où l’homosexualité se fait tant bien que mal accepter, une popularité renouvelée. L’introduction d’un héros positif, une référence, comme Achille qui s’éprend d’un de ses compagnons est pour le moins exemplaire pour faire évoluer les mentalités.

Cependant, ce parti-pris d’Eric Shanower peut être questionné autrement que depuis un angle moral où le débat n’apporterait rien. Du point de vue historique, on peut se demander quelle est la valeur du comportement d’Achille qui repousse son épouse Déidamie pour aller retrouver Patrocle. Il y a fort à parier, vu que la fidélité charnelle ne semblait pas constituer alors un impératif de quelque valeur que ce soit, du moins dans les récits mythiques, qu’Achille se serait fort bien accommodé à la fois de l’épouse et de Patrocle. Et si l’on s’en réfère aux mœurs du Ve siècle athéniens (soit III siècles « seulement » après la source la plus proche de la guerre de Troie dont nous disposons, autrement infinement plus proche que trois mille ans et des poussières qui nous en séparent...) il y avait fort peu de chances que les relations d’Achille et de Patrcole soient concurrentes de celles d’Achille et des femmes [6].

Ce choix ne sera pas sans poser problème dans quelques années, lorsque Achille sera de nouveau porté vers les femmes, et Briséis en particulier ? Iphigénie ne constitue pas un bien grand obstacle à la quiétude du couple des deux cousins, puisqu’elle est sitôt évacuée par un prompt sacrifice. Mais on pouvait déjà s’étonner que Patrocle, jaloux de Déidamie, ne l’ait pas été plus d’Iphigénie pour qui son bel Achille était prêt à perdre la vie en défiant l’ost de l’Achaïe ! Or on peut s’interroger sur la manière dont Eric Shanower pourra donner assez de sentiments à Achille pour la belle Briséis, tout en ménageant la susceptibilité et les sentiments de Patrocle, qui reste proche d’Achille durant sa colère, mais est également présenté par Homère comme le confident et l’ami proche de la belle captive qui est dans les premières à le pleurer...

Que de conjectures qui mettent en appétit, et en grande impatience de découvrir de quelle sorte l’habile Eric Shanower progressera au cœur de la très dense matière des mythes de Troie lors des prochains opus !

par Pierre Raphaël

Article mis en ligne le 23 décembre 2005 (réédition)

Publication originale 3 mars 2005

[1] On peut le regretter, tant il est riche, et fameux. Mais contenir toute la matière de Troie en sept volumes relève de la gageur, aussi ce genre de choix s’impose, et ce n’est qu’au regard de l’œuvre achevée qu’il sera possible d’en commenter la pertinence.

[2] Ce qui est hautement improbable, les tombeaux exhumés par Schlieman n’étant pas contemporains de la guerre de Troie

[3] Dans l’Iliade est relaté la colère d’Achille, brouille entre le péléide et Agamemnon qui conduit le premier à se retirer du champ de bataille car il est furieux que Briséis, sa captive favorite et part d’honneur dans le butin, lui ait été reprise.

[4] Le groupe principal comprend aussi Hélène, fortement mise en avant, ou encore Pâris et Calchas, mais il serait vain de se livrer à un catalogue analytique, le lecteur sait, ou découvrira bien ce qu’il en est pour leur part.

[5] l’impiété d’Ajax est en fait lié à son conformisme religieux, selon l’analyse de Robert Graves : celle-ci est attribué au fait qu’il refuse l’aide d’Athéna. Mais il est logique pour le roi de Salamine de refuser l’appui des Olympiens, car la lignée royale de Salamine adorait l’ancienne déesse Cybèle.

[6] et on sait qu’elles furent nombreuses !

Vers les rivages de Troade...

![]() Les mythes grecs de Robert graves, en deux tomes, édition Pluriel.

Les mythes grecs de Robert graves, en deux tomes, édition Pluriel.

![]() Dictionnaire de la mythologie grecque et latine de Pierre Grimal, aux PUF.

Dictionnaire de la mythologie grecque et latine de Pierre Grimal, aux PUF.

![]() Le site internet de la série, en anglais.

Le site internet de la série, en anglais.

![]() Le site internet de l’éditeur français, Akiléos

Le site internet de l’éditeur français, Akiléos